近日,崔琦副教授联合北京大学城市与环境学院刘宇教授团队、西安交通大学公共政策与管理学院杜鸣溪教授在碳减排政策互作机制评估方面取得进展,相关成果Mitigation policies interactions delay the achievement of carbon neutrality in China以研究论文形式在国际顶级期刊Nature Climate Change在线发表。北京大学刘宇教授、西安交通大学杜鸣溪教授与中国科学院大学羊凌玉博士为论文共同第一作者,刘宇教授、杜鸣溪教授与中国石油大学(华东)崔琦副教授为论文共同通讯作者。此外,研究团队同期以Policy Brief的形式,受邀在Nature Climate Change发表了面向中国碳中和政策的具体政策建议。

中国已制定一系列减排政策以推进“双碳”目标的实现,包括发展可再生能源、提升终端部门电气化水平、改善用能效率和碳定价等市场化措施。减排政策的实施效果在很大程度上受到政策间相互作用影响,但目前研究尚未明确政策间关联作用将如何影响中国碳中和目标的实现。该研究基于四类中国主要减排策略构建了涵盖1295个情景的政策域,采用中国动态可计算一般均衡模型(CEEGE模型)评估了在考虑政策关联视角下,各类政策组合的减排效果和经济成本,旨在为制定更高效的减排政策方案提供参考信息。

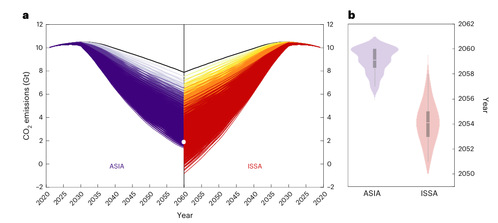

研究结果发现,中国减排政策间的相互作用将使2060年实现碳中和的情景比例降低84%,且实现年份将推迟五到六年(图1)。在不考虑政策关联假设下(ISSA),2060年实现碳中和情景比例为23.5%,平均实现年份为2054年;而在考虑政策关联假设下(ASIA),实现情景比例下降至3.7%,实现碳中和的平均年份推迟至2059年。这主要源于不同政策组合对彼此实施空间的相互影响:互补类政策组合扩大了双方实施空间,而竞争性政策组合则限制了实施空间。

图1 中国2020-2060年碳排放路径与碳中和目标实现年份分布

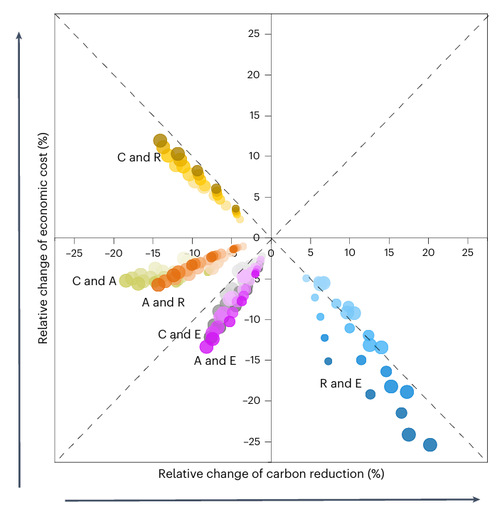

在所有减排政策中,碳定价与可再生能源政策的组合(C&R)在减排和经济影响方面均表现出权衡效应;相反,可再生能源与电能替代政策的组合(R&E)则展现了协同效应,有助于缓解经济损失和实现减排目标;其他政策组合在碳减排方面具有权衡效应,但在经济影响方面具有协同效应(图2)。因此,相较于单一强调提升减排政策实施强度,政策制定者同时应重视增强政策实施效率,科学优化减排政策的组合方式及实施顺序。对于中国及广大处于能源转型阶段的发展中国家而言,推动可再生能源与电能替代政策的联合实施,采取分阶段推进可再生能源与碳定价政策的策略,可以充分发挥政策组合在减排和经济发展中的协同作用。

图2 考虑政策关联视角下各类政策组合的减排和经济成本比较

总体而言,这项研究基于组合定序视角揭示了中国碳中和政策的权衡与协同关系,为“双碳”目标的高效推进与实现提供了研究参考。本研究得到了国家自然科学基金、中央高校基本科研业务费、西安交通大学青年拔尖人才支持计划、北京自然科学基金、山东省“泰山学者”项目、中国博士后科学基金等项目的资助。

Research Article链接:https://www.nature.com/articles/s41558-024-02237-2

Policy Brief链接:https://www.nature.com/articles/s41558-024-02240-7